Desenhar, ou não: outros gestos, para outras arquitecturas

João Paupério & Maria Rebelo, Psiax, #6, 2ª série, 2022 Link

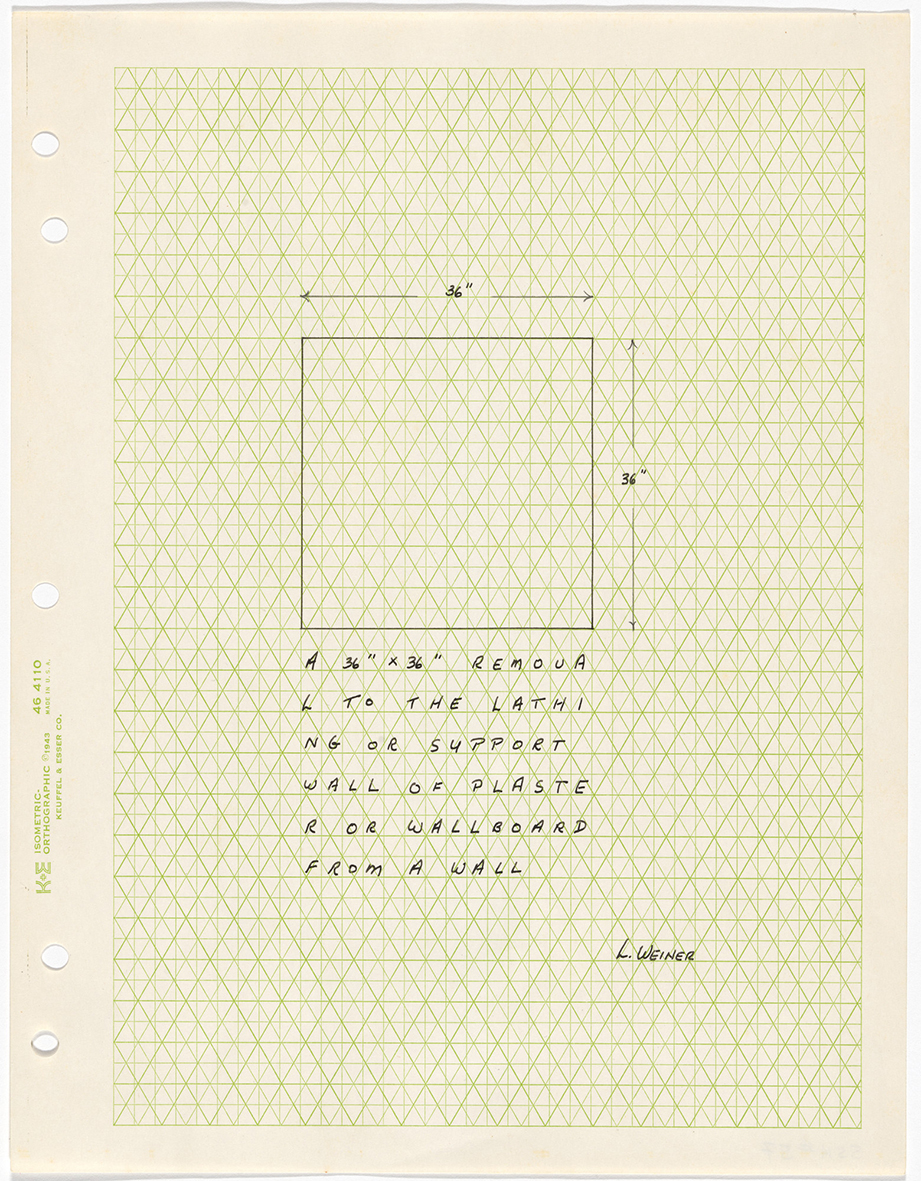

No que ao binómio ensino-aprendizagem diz respeito, a “experiência do desenho” [1] constitui sem margem para dúvidas um elemento fundamental das práticas pedagógicas da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), ou “Escola do Porto” também conhecida, por esse motivo, como “Escola do Desenho”. Aliás, num momento em que caminhamos para os 243 anos volvidos desde a primeira aula de Debuxo e Desenho, relevante antecedente da Universidade do Porto, é já conhecida e reconhecida a importância do desenho enquanto “ferramenta operativa” não só no contexto das práticas pedagógicas que enquadram o seu ensino artístico, mas também enquanto “instrumento transversal a todas as disciplinas do conhecimento”, “prática aberta e linguagem universal do pensamento”, uma vez que “todos desenha(ra)m, tudo é desenho!” [2] Como é igualmente sabido, este constitui uma forma de expressão que acompanha o animal humano desde os seus primórdios. Algo que fica demonstrado tanto pelas formas de arte rupestre que nos chegam desde o paleolítico, como pelo impulso e pelo prazer que o desenho desperta de modo relativamente espontâneo e intuitivo ao longo da infância, cuja ingenuidade foi a tempos da história explorada pela própria arte. O que não se entende, certamente, sem clarificar que se “a infância é uma experiência comum a todos os humanos e reaparece nos artistas de modo explícito ou implícito, é, todavia, decisivo sublinhar que nem as crianças são artistas nem os artistas são crianças”. [3] Retomando por mote a ideia de que o desenho é uma “linguagem” e, por sua vez, “tudo é desenho”, é possível atestar a sua importância enquanto forma privilegiada de reconhecimento e representação do mundo sugerindo que a escrita é ela própria uma operação de desenho. Por outras palavras, é um processo de composição elaborado a partir de montagens e variações de um determinado conjunto de desenhos, prefigurados com o objectivo de tornar possível uma transcrição material do conhecimento que se vai tecendo do mundo. Se na infância a fala precede a escrita, o desenho parece acompanhar o desenvolvimento da fala enquanto primeira tentativa de escrita. O que parece ser igualmente verdade à escala da história, se considerarmos não só que a arte rupestre precede a invenção da escrita, mas também que as primeiras formas de escrita se fizeram à base de elementos pictográficos, como é o caso dos hieróglifos egípcios. Ressalvando a existência de línguas de sinais ou orais que se desenvolvam e partilhem sem necessidade de codificação gráfica, ainda hoje esta relação do desenho com a escrita (e com o pensamento) se torna particularmente inteligível, por exemplo, nos logogramas a que recorrem algumas línguas do sudeste asiático para traduzir o mundo das coisas e das ideias. Não será por acaso que a caligrafia japonesa – o Shodō – é considerada uma arte. De acordo com Jacques Rancière, é o “trabalho poético de tradução [que] está no cerne de toda a aprendizagem”, no sentido em que “é sempre a mesma inteligência que se encontra em acção, uma inteligência que traduz signos por outros signos e que procede por comparações e figuras para comunicar as suas aventuras intelectuais e compreender aquilo que uma outra inteligência trata de lhe comunicar.”[4] É esse mesmo procedimento intelectual que está em causa, por exemplo, quando se fabricam desenhos de um sítio para melhor compreender as suas características, quando se montam colagens de materiais diversos para ensaiar espaços ou quando se estudam os desenhos produzidos pelo trabalho de outras arquitectas e arquitectos sobre os seus próprios projectos. Na verdade, para o filósofo, o modo como o animal humano aprende todas as coisas é o mesmo “como começou por aprender a língua materna, como aprende a aventurar-se na floresta das coisas e dos signos que o rodeiam, para assim tomar lugar entre os humanos: observando e comparando uma coisa com outra, um signo com um facto, um signo com outro signo.” [5] Isto é, traduzindo as suas experiências em palavras, desenhos, imagens e outros signos, para que estas possam ser compreensíveis e comunicadas, ou seja, para que possam ser utilizadas em comum. Por outro lado, tal como a própria linguagem depende do vazio ou da ausência para se tornar inteligível, o desenho não pode ser entendido apenas a partir do que nele se inclui, i.e. daquilo que através dele se exprime de forma explícita, mas também, com igual peso, de tudo aquilo que se decida excluir do suporte onde este se corporifica. No fundo, não será possível compreender na totalidade um desenho apenas a partir do que se desenha, como de tudo o que se decide não desenhar. De um ponto de vista lógico isto significa que cada desenho implica sempre, e simultaneamente, o acto de desenhar e o de não-desenhar. Esta tensão dialéctica entre a potência de fazer e a potência de não-fazer, explorada na filosofia por Giorgio Agamben [6], não é exclusiva do desenho e pôde ser verificada, ao longo da história, noutras formas de manifestação artística. Segundo escreve Agamben, o “ser vivo, que existe no modo da potência, pode a sua própria impotência, e só deste modo possui a sua potência. Ele pode ser e fazer porque se mantém em relação com o seu não ser e não fazer. Na potência, a sensação é construtiva- mente anestesia, o pensamento é não pensamento, a obra é inoperosidade.” [7] Fazendo referência à música, por exemplo, é possível verificar esta tensão nas experiências de John Cage (1912-1992), como na composição tripartida 4’33’’ (1952), que sugere para qualquer combinação de instrumentos a possibilidade performativa de estes não serem tocados. Desse modo, a peça compõe-se, na prática, com os sons de fundo da audiência e do meio em que a peça seja executada, enquanto demonstração radical da importância do silêncio para todas as outras composições musicais, por um lado, e de como todos os outros sons podem, por si só, constituir uma experiência musical. Na escultura, esta relação entre a potência de e a potência de não, torna-se clara no trabalho de Lawrence Weiner (1942-2021). [8] Com o desígnio de não impor a sua visão ao espectador, Weiner transferiu as suas instalações, as suas performances e as suas esculturas para o domínio da linguagem, na expectativa que estas se tornassem inteligíveis o mais universalmente possível, independentemente do contexto em que estas fossem apresentadas. Para isso, escreveu em 1968 uma declaração de intenções: “1 – o artista pode construir a obra. 2 – a obra pode ser fabricada. 3 – a obra não precisa de ser construída. Cada uma sendo igualmente consistente com o intento do artista, sendo que a decisão da sua condição permanece do lado de quem a recebe, e no momento em que a recebe.” [9] As suas esculturas passaram a ser as descrições das suas esculturas. Segundo o próprio artista, todo o seu trabalho se relacionava com materiais que são acessíveis a qualquer pessoa. O problema, afirmava, “é que na Dinamarca a madeira tem um certo aspecto, no Japão tem outro, no Norte dos Estados Unidos outro e no Sul ainda tem outro. Contudo, a madeira, finalmente, é madeira. Desse modo, apercebi-me que se fosse capaz de determinar a escultura pelo uso da linguagem, esta seria capaz de deslocar-se de cultura para cultura. O trabalho não teria metáfora; e ao não ter metáfora permaneceria aberto para que cada pessoa construísse uma metáfora que se ajustasse às suas necessidades e desejos”. [10] Na pintura poderíamos invocar artistas como Malevich ou Baldessari; no cinema, experiências radicais como as de João César Monteiro ou Derek Jarman. Mas o que pode, afinal, tudo isto significar em arquitectura?

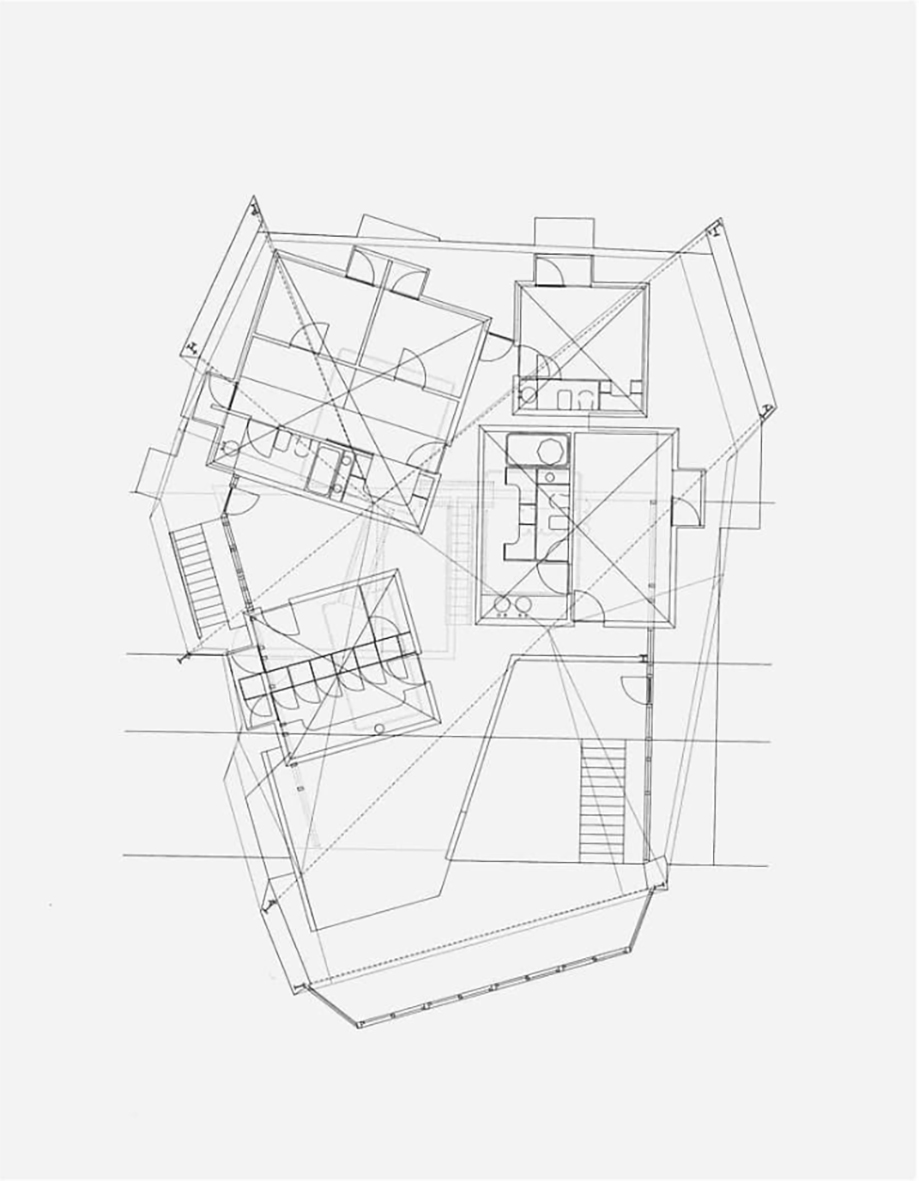

Como já tivemos oportunidade de escrever noutro lugar [11], um exemplo particularmente interessante desta dialéctica poderia ser explorado na obra de Jacques Hondelatte (1942-2002), arquitecto francês que desenvolveu o seu trabalho nas décadas finais do século XX. Para si, estava “fora de questão desenhar antes que tudo [fosse] compreendido e resolvido”. [12] Na verdade, excepção feita para as ilustrações produzidas com o colectivo Épinard Bleu, Hondelatte era resistente à utilização do desenho enquanto procedimento primordial do seu trabalho. Para si, “[era] na imaginação – e não no papel – que um edifício deve nascer, quanto mais não seja para permitir que o mesmo seja complexo”. [13] Como método de trabalho, preferia encetar longas conversas com os vários agentes envolvidos no processo, deixando-se surpreender pela própria vida ao invés de se deixar guiar por abstracções amaneiradas, ao ponto de num projecto com a duração de seis meses passar apenas duas semanas a desenhá-lo. [14] Segundo explica, não lhe agradavam “os projectos que [eram] apenas a consequência da facilidade em desenhar”, pois “[gostava] demasiado do desenho para desenhar antes de saber perfeitamente o que [iria] desenhar”. A fase mais “intensa”, prossegue, “a mais densa do nosso trabalho situa-se certamente antes mesmo da aparição do primeiro desenho que considero um resultado”: “gosto de identificar perfeitamente os objectivos a alcançar, os meios a utilizar.” [15] Não desenhar permitia-lhe assim abdicar do impulso para transcrever e impor no papel os seus próprios preconceitos. Estimulando, por sua vez, a capacidade de ouvir os outros intervenientes, através de um silêncio criativo que lhe permitisse registar tudo aquilo que, tanto no processo como no fenómeno arquitectónico, é impossível desenhar. No projecto para a casa Artiguebieille (1972-73), por exemplo, cuja experimentação tipológica escapou a uma disposição convencional dos quartos, das funções ou dos protocolos domésticos, o programa seria determinado pelas qualidades dos espaços, desejadas e listadas em conjunto com os futuros habitantes. Claro, escuro, quente, húmido, grande, pequeno, etc… Apenas quando compreendida a complexidade que resultaria de todas estas qua- lidades informais do espaço, a forma do edifício poderia ser resolvida com recurso a formas geomé- tricas simples, sobrepostas e dialogando entre si, como se torna igualmente claro na planta para a Maison Fargues (1969-71). Afinal, escreve o próprio, “como teríamos sido nós capazes de desenhar o som de uma fonte?” [16]

Contudo, importa retomar Agamben para clarificar que na sua passagem ao acto, ou antes, na sua conservação em acto, a potência (de não) não pode ser resumida ao acto de recusa em ser ou fazer, neste caso, um desenho. Tal como escreve, na tradução que faz de uma das passagens de Aristóteles sobre a matéria: “se uma potência de não ser pertence originalmente a toda a potência, será verdadeiramente potente só quem, no momento da passagem ao acto, não anular simplesmente a sua potência de não, nem a deixar para trás em relação ao acto, mas a fizer passar integralmente no acto enquanto tal, isto é, não-não passar ao acto.” [17] Isto significa que a potência, em particular a potência de não, não só não se esgota na passagem ao acto como é condição fundamental do mesmo. Na interpretação que propomos, e para resumi-lo de forma simples, isto significa que da possibilidade de fazer algo depende sempre a possibilidade de não fazê-lo, mas também que a possibilidade de fazer qualquer coisa depende sempre da capa- cidade para não fazer outras. Nesse sentido, para ser capaz de pensar outras formas de fazer arquitectura, desenhar e não-desenhar são igualmente fundamentais.

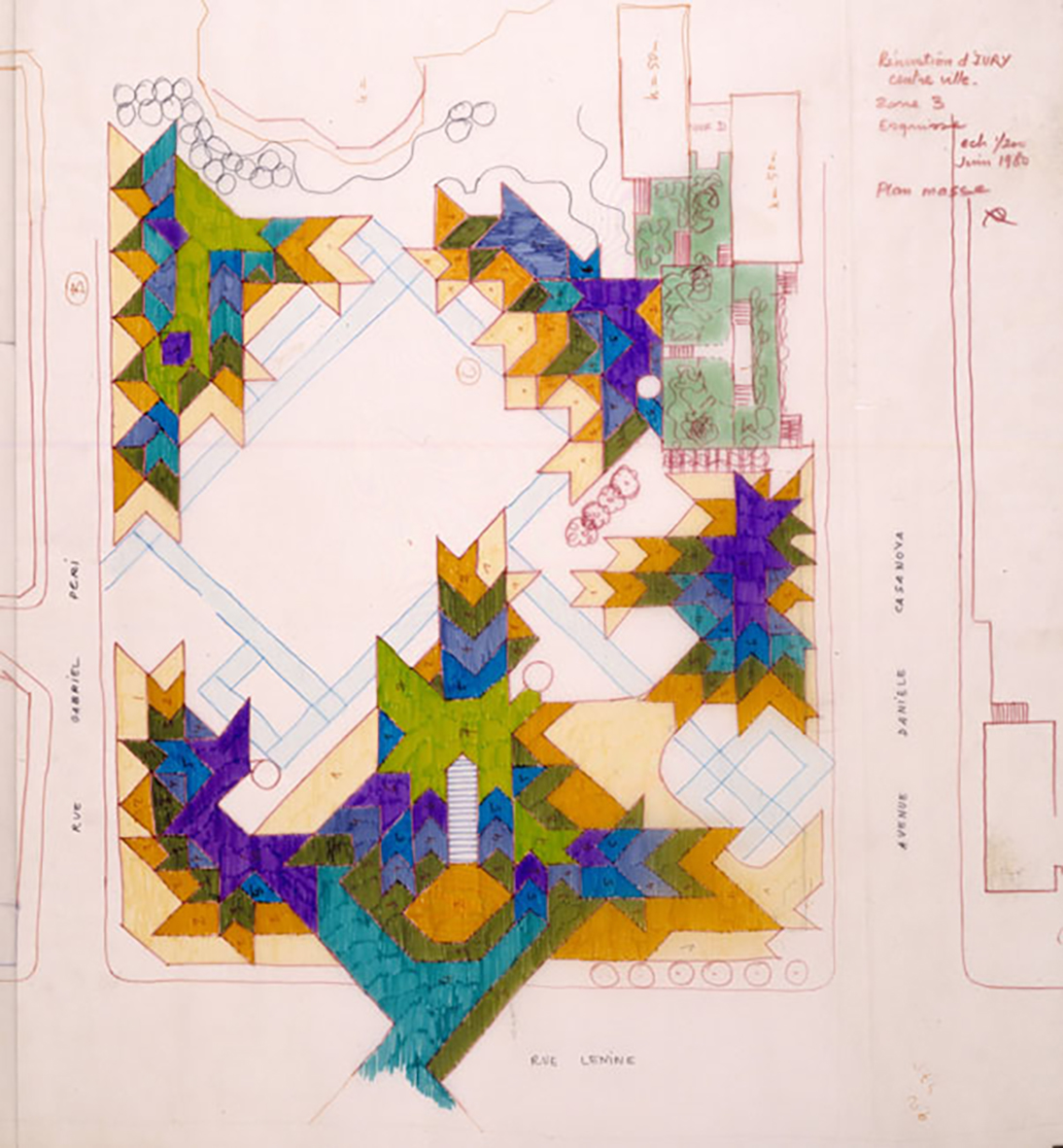

Isto conduz-nos, finalmente, à obra de um outro arquitecto, Jean Renaudie (1925-1981) e, em particular, aos seus desenhos. O arquitecto francês ficou sobretudo conhecido pelo trabalho de reabilitação urbana que levou a cabo, a partir de 1969, com Renée Gailhoustet e Nina Schusch, em Ivry-sur-Seine. Anteriormente, porém, Renaudie tinha integrado o Atelier de Montrouge, do qual se havia separado após desacordos políticos intensificados no Maio de 1968, mas cuja subjectividade era já visível nos planos que tinha para a concepção de uma cidade-nova em Le Vaudreuil, nesse mesmo ano, da qual estava responsável enquanto membro do atelier. [18]

Seguindo os princípios teóricos germinados em anos anteriores, Renaudie procurou encarnar o que acreditava ser a natureza complexa da cidade, nomeadamente no projecto para Ivry-sur-Seine, cujo desenho deveria combinar a multiplicidade das necessidades humanas, incluindo as indeterminadas, ou seja, as que ficam por de-terminar. Para tal, acreditava, as formas rígidas (de torres e barras) e o princípio da separação promovidos pelo planeamento zonal herdeiro do movimento moderno eram claramente inadequados. Contra esta lógica de racionalização e concepção para um tipo de pessoa ou de família, cujos resultados eram conhecidos pela própria população local como “gaiolas para coelhos”, Renaudie procurava através do desenho uma arquitectura capaz de combinar e cristalizar a diversidade popular. Na sua perspectiva, não existia um único tipo de pessoas. Portanto, escreveu, “não é possível imaginar que haja uma única solução, uma solução padrão, que responda a tais preocupações. A necessidade de diversidade deve ser satisfeita tanto quanto possível: não haverá duas famílias idênticas a viver nestas habitações e as relações inter-familiares ou as relações entre habitantes não correspondem a modelos simples e pré-de- terminados”. [19]

Desde os esquissos preliminares para a cidade-nova de Vaudreuil, os gestos inscritos nos seus desenhos foram fundamentais para não-fazer de acordo com os princípios convencionados pelo movimento moderno e aplicados pelo urbanismo francês. Assim, foi retomando através da potência de não-não fazer, patente nos gestos tão obstinados como indisciplinados dos seus desenhos, algumas das qualidades que, segundo o próprio, a cidade contemporânea havia perdido. Re-pensando e dando corpo, traço após traço, com recurso a tramas e cornucópias intrincadas, círculos ou triângulos coloridos, à ideia de uma cidade múltipla e imaginada como combinatória. E, no nosso entender, demonstrando que para pensar outras formas de imaginar a arquitectura é fundamental encontrar instrumentos que nos permitam escapar aos preconceitos que nos guiam, e que pertencerão inevitavelmente tanto ao domínio do fazer como do não-fazer.

A um dos artigos que escreveu durante a sua vida Jean Renaudie deu o título: “faire parler ce qui jusque-là s’est tu”. [20] O que traduzido para português significa algo como: ‘fazer falar o que até então esteve em silêncio’. Se considerarmos que o desígnio ou, pelo menos, a ambição da arquitectura seja a de transformar o mundo e não apenas interpretá-lo, cabe-nos concluir propondo que esse é também o maior desafio de qualquer gesto: o que de certa forma é equivalente a afirmar que o objectivo último de qualquer desenho em arquitectura será, eventualmente, o de dissolver-se enquanto tal através do seu próprio silêncio.