Em torno da (com)posição: conversa com Diogo Seixas Lopes

João Paupério, Jorge Correia & Maria Rebelo, (Com)posições, 2015 PDF

A arquitectura portuguesa encontrou um reduto neste local, ainda que por conta doutrem. Quando até as mais altas patentes exortam ao exílio, restam as recordações dos assalariados em terra estrangeira. Mas esta longa noite que cai sobre a profissão, reduzida a exportar mão-de-obra, esconde outras alvoradas. Elas passam por recuperar a nostalgia de um ideal perdido, para começar de novo. Saudades, só daquilo que ainda está por vir.

(Com)posições Parece-nos que podemos começar pela ideia de que hoje, com a internet e a sua disponibilidade de informação – talvez até excessiva –, é muito fácil descobrir, tropeçar quase, em ateliers de arquitectura que por este ou por aquele motivo nos despertam algum interesse, como é o caso do vosso. Como se processava esta dinâmica do encontro, e que arquitectos lhe passavam pela cabeça, na altura em que tinha a nossa idade?

Seixas Lopes Era uma situação totalmente distinta daquela que existe hoje. Ou seja, se calhar começa-se a levantar outra vez a questão das gerações, e quais as circunstâncias de cada geração para entender a natureza do seu trabalho. No nosso caso, estamos a falar de uma geração que nasce próxima de 1970, e nos anos seguintes. Claro que cada geração constrói para si uma narrativa singular que a torna única. No nosso caso, acho que essa narrativa tem muito que ver com a ideia de sermos uma geração de charneira, entre coisas que ainda vivemos, mas que pouco tempo depois se tornaram obsoletas. É o caso, por exemplo, de certas técnicas e do próprio processo de produção do projecto de arquitectura. Nós ainda somos de um tempo em que temos recordações activas de trabalhar a tinta-da-china, mas também somos do tempo de assistir em primeira mão à transição para o computador. E, mais tarde, não sendo já os protagonistas naturais disso, somos também do tempo em que assistimos à entrada da internet em qualquer frente de vida colectiva e individual, mas provavelmente já não seremos a geração para a qual esse media é completamente natural e intrínseco (isso assiste-vos muito mais a vocês e a pessoas mais novas). Penso que este estatuto de charneira, esta dupla condição, pode ter uma grande força, e eu acho que está a ter a um nível internacional, no que diz respeito à profissão. Será a capacidade de fazer, como qualquer charneira, uma ponte entre qualquer coisa que está a montante e outra que está a jusante, nomeadamente entre passado e futuro. E daí, se calhar, o que estavam a dizer sobre ver muita produção recente que é veiculada através da internet. Penso que muita dessa produção tem que ver com esta condição. Há de facto um interesse e uma forma de nos relacionarmos com o passado da profissão, mas essa forma é bastante mais descomprometida do que a das gerações anteriores, não tão ideológica – é só um grande repertório de coisas que temos à nossa disposição, um pouco como funciona a internet. De alguma forma, é o paradigma da internet que se aplicou à própria ideia da disciplina e da história da arquitectura. Estou a presumir que vocês estão a falar de escritórios que têm uma escala relativamente pequena quando comparada com o que é a produção massiva de arquitectura nos grandes consórcios. Mesmo os OMA ou os Herzog & De Meuron são escritórios pequenos quando comparados com esses consórcios. Por um lado, existe essa relação com o que está para trás, por assim dizer, uma espécie de repositório da disciplina, e de ter interesse por períodos diferentes, por estilos diferentes, sem se ter propriamente complexos de culpa com isso, não ter de estar só arregimentado com um certo estilo ou com uma certa linguagem. Eu acho que é uma coisa muito aberta. Por exemplo, isso é muito claro na linha editorial de uma revista como a San Rocco: uma revista que cobre muitos assuntos, casos de estudo que podem ser muito diversos. Dou a revista como exemplo porque acho que é muito exemplificativa dessa atitude. E, por outro lado, talvez esses escritórios vos interessem porque ainda não estão completamente consolidados em termos do seu corpo de trabalho, no sentido de, ao contrário de há 10 ou de há 15 anos, ter havido uma contracção na encomenda. Por isso, como forma de compensar o decréscimo de encomenda, também há um investimento num certo enlace teórico à volta dos projectos, de uma maneira ou de outra. Não passará necessariamente a partir de textos: esse enlace teórico pode aparecer através da representação, através da forma como se usa certa e determinada geometria. Mas eu acho que há, de facto, uma tendência neste momento (e isto é outra charneira) para misturar teoria e prática, ou para tentar que haja essa tal consequência. Por outro lado, acho que isto é também uma questão sociológica, houve muita gente da minha geração que fez doutoramentos numa certa altura, mas que não se cinge a uma carreira académica. Têm uma carreira prática e, portanto, há essa alquimia. Eu penso que isso são coisas que definem um pouco esse processo inerente à nossa geração, e que tem também uma expressão ou uma espécie de difusão na internet. Embora me pareça que o problema da internet extravase largamente a arquitectura… O problema não é tanto a difusão, que é enorme, e termos acesso a muita coisa. O problema são as condições culturais para a recepção. Se estamos ou não estamos preparados para receber essa informação, para fazer a triagem dessa informação e para depois fazer uma escolha. Eu penso que esse problema ou essa questão se tem colocado sobretudo ao nível da imagem pois é obviamente o suporte mais directo e mais forte.

Hoje em dia rapidamente temos acesso simultâneo aos desenhos de um projecto. Temos um acesso relativamente imediato à obra que os escritórios produzem, àquilo que constroem, ou àquilo que escrevem. No fundo, existe uma série de elementos nos quais sentimos que temos de focar a nossa atenção, mesmo que, às vezes, a triagem seja difícil. No entanto, perceber como é que isto tudo nos pode ajudar interessa-nos, é-nos útil. Abordam questões que nos afectam, mesmo que seja apenas por uma impressão ou imagem por nós maquinada. No entanto, na altura em que o Diogo e a Patrícia eram alunos não existia esta chuva de informação…

Não, não havia. Havia um lado até bastante romântico, que era o modo como era difícil o acesso à informação. Aquela que nos chegava às mãos normalmente exigia mais trabalho de procura. Ganhava, enfim, toda outra aura. E significava também que se dedicava muito mais tempo ao desenho, isto é, à leitura da imagem em cada desenho. Podíamos dedicar muito tempo a um só desenho. Agora as coisas têm de ter um impacto muito mais imediato, porque já se está a contar com essa espécie de déficit de atenção. Por exemplo, no caso específico do trabalho dos Pezo Von Ellrichshausen [que já entrevistaram], há um lado extremamente icónico e marcante, de quase emblema, quando se vê uma planta daquelas. Da mesma maneira que, no caso dos Office [OFFICE – Kersten Geers David van Severen] é talvez ainda mais subtil e mais complexa a questão. É um tipo de representação fotográfica que sai fora de um certo cânone, como se as imagens tivessem um erro qualquer, e esse erro é suficiente para captivar a atenção. Lembro-me de que há uns anos, num colóquio em Guimarães, o Paulo Varela Gomes disse que não tinha memória de um período tão cativante em termos de produção arquitectónica desde há muito tempo. Isto foi há cerca de oito anos atrás. Eu diria o mesmo agora, mas se calhar é uma forma de com isso legitimar uma vez mais a nossa geração e o nosso trabalho. Mas acho que há, de facto, uma grande oferta de posições extremamente interessantes a acontecer em diversos lados. E isto também tem que ver com um fenómeno que releva a sociologia da profissão, do facto dos campos se extremarem. Por um lado, há o grande escritório que produz a tal arquitectura comercial (e que não tem de ser toda ela rejeitada) – o grande escritório americano que faz a torre de habitação para o Dubai, por exemplo. Isto é apenas um clichê, mas tem valor como tal. Por outro lado, não há a mínima dúvida que o texto teórico A, o pequeno projecto especulativo B ou um certo tipo de conferência ou de workshop C estão no outro extremo de produção. E deixou de haver da mesma forma um campo de cinzento que existiu claramente, por exemplo, nos anos 80, sobretudo com o pós- modernismo. Havia um ponto onde as coisas se tocavam, onde os “arquitectos autorais” tinham acesso a um certo tipo de grande encomenda, estando envolvidos com um certo tipo de agentes de grande escala. Hoje em dia as coisas já não são bem assim. Ou então estão mais ou menos reduzidas a uma designação que passou a ser um estigma, que é a dos chamados ‘star architects’. Mas vocês não os põem neste campo de uma autoria mais jovem, mais recente que tem emergido. Se calhar noutro tempo, esta autoria mais jovem não teria sequer hipótese de chegar a tanta gente. É justamente graças à internet e a outros media que conseguem infiltrar-se num universo maior.

Como é a convivência entre escritórios? Há vários momentos em que estas diferentes práticas de que falamos se juntam; ou aparecem todas numa mesma publicação, ou participam num mesmo workshop, tal como neste caso [Porto Academy]. Como é que se processa o momento de convivência entre dois escritórios, em que ambos sabem o que o outro faz e acompanham o trabalho dos outros? Que tipo de discussão existe, se é que ela existe?

Claro, há discussão. Eu acho é que no caso específico português as coisas ainda estão muito embrionárias, porque nós temos uma enorme desvantagem que é o nosso estatuto periférico. Portanto, as coisas até nos podem chegar, mas depois nós não chegamos às coisas: no sentido de convivermos com elas, de coabitarmos o suficiente para essa coabitação gerar uma série de trocas ou de fluxos de energia, de modo a consolidar essa relação com outros escritórios.

Mas já ouvimos dizer de que a nossa condição periférica pode ser vantajosa…

Sim, penso que pode ser vantajosa na forma como permite construir uma narrativa com outra tranquilidade, e também com uma distancia de observação em relação ao centro, ou aos centros, onde outras coisas estão a brotar. Mas depois há um lado presencial, ou seja, de troca in loco, que não sendo garantido ou não sendo confirmado… Para já, dá muito mais trabalho manter essas ligações. Tem de se ser extremamente disciplinado, mantendo, por exemplo, uma prática qualquer de correspondência, epistolar…

Dar aulas fora, por exemplo?

Sim, isso é obviamente uma possibilidade, mas tens um problema: quanto tempo levas para chegar lá? E o que é que precisas de fazer para que isso aconteça por comparação com outros colegas noutras posições? Porque é um pouco como os átomos: aqueles átomos estão mais em vibração uns com os outros e dessa vibração surge também maior probabilidade dessas possibilidades acontecerem. Portanto, a esse nível, eu acho que há de facto alguma desvantagem neste estatuto periférico. Pensando em termos europeus, que são, para já, os que nos interessam nesta discussão que estamos aqui a ter (penso que isso mudará em breve, provavelmente, com outras geografias como a China). Há ali um miolo na Europa Central – entre Alemanha, Bélgica, Suíça, Norte de Itália, até aos países dos Balcãs –, onde existe uma continuidade territorial, que faz com que as coisas sejam muito mais permeáveis. Portanto, isso é de facto uma limitação; mas também me parece que há, neste momento, no caso português maiores ou mais circunstâncias que encorajam as pessoas – os estudantes, os jovens arquitectos, mesmo até os arquitectos mais estabelecidos – a procurar esse salto. No que ao convívio com esses colegas diz respeito, eu penso que já respondi a essa pergunta com a primeira resposta. Acho que a forma mais natural onde esse diálogo entre escritórios acontece tem a ver com uma questão que de alguma forma precede, ou transcende, a arquitectura, mas que é a base para mesma: qual é o nosso ideário? Qual o nosso universo de referências? No sentido em que há o ideário da arquitectura, de que falámos e que de alguma forma é mais amplo, mais solto, com o qual temos uma forma de lidar mais descomplexada. Mas para além desse há outros: há referências musicais, de filmes, seja do que for, que sejam elas ditas ou não ditas estão implícitas e fazem parte da nossa formação cultural. É algo que é curioso: tirando alguns arquitectos, por exemplo, na chamada geração de 68; ou alguns casos como o Eduardo Souto de Moura, que faz questão em determinados momentos de referir esse universo de afectos; ou um escritório como os Coop Himmelblau que, aparentemente, se orgulhava muito de um certo património de referências musicais; essas coisas foram todas completamente apagadas, ainda que fosse um discurso sobre arquitectura e sobre a ideologia da arquitectura. Eu acho que nós estamos muito mais abertos a fazer outras associações de outros tipos de referências com a arquitectura. E isso também acontece naturalmente nesses tais encontros, em que há por um lado mais rigor formal no discurso que em casos anteriores; isto é, uma capacidade de falar da forma pela forma, ou sobre a forma enquanto forma e não tanto como uma coisa mais partidária do “eu estou nesta ou naquela barricada”. Por um lado há esse rigor formal, de ser de facto capaz de fazer uma espécie de “hiperfoco” e só a falar de forma ou da forma de um problema. Eu não estou com isto a dizer que isto é idêntico a falar só de construção, é outra coisa. E ao mesmo tempo, depois, de ter estas saídas de escape para um certo sentido de humor, para um certo tipo de referências…

Parece-nos que a realidade do ensino em Portugal é completamente diferente do que se passa nestes meios, particularmente na Suíça. Cá não existe a cultura do estúdio, por exemplo, em que podemos escolher o arquitecto com quem queremos estudar. No entanto, tendo dado aulas em Coimbra – onde nos parece existir condensado um núcleo de professores particularmente interessante – e estudado na ETH, o que nos pode dizer sobre esta questão?

Eu acho que o principal problema, não propriamente de Coimbra, mas do estado do ensino superior em Portugal, é a sua precariedade. Este é um problema que vai além do ensino da arquitectura. Ou seja, há uma grande ausência de meios, sobretudo financeiros (e Coimbra ressentia-se muito disso), independentemente dessa coesão de um grupo docente, que de facto existe. O corpo docente foi em grande parte montado na mesma altura, portanto são pessoas todas mais ou menos da mesma idade – não há aquelas rivalidades entre docentes mais veteranos e outros mais novos, e existe uma certa fraternidade entre os professores. Mas, de facto, essa falta de meios que se estende a muitos dos outros departamentos da arquitectura em Portugal é um grande obstáculo a que se implemente, por exemplo, essa cultura do estúdio ou a possibilidade de convidar certos e determinados professores de outros lados e, com isso, introduzir novas metodologias. Por outro lado, durante o tempo em que eu estive em Coimbra, assisti também ao apertar do garrote, por assim dizer, de tudo o que resulta do Tratado de Bolonha. Ou seja, que consequência é que isto teve? Um acréscimo brutal de trabalho burocrático para os professores, o que apertou ainda mais os professores de projecto, por exemplo, afastando-os mais daquilo que poderia ser o cerne das suas preocupações, que é projecto, e por isso os alunos ficam mais entregues a si próprios. Portanto, estas duas coisas são factores bastante negativos e que se passam em quase todo o lado. Talvez aqui [no Porto] seja, até um certo ponto, uma excepção. E nós não conseguimos sair daqui, sobretudo na questão do dinheiro. Quer dizer, não há sequer hipótese de fazer um raciocínio comparativo entre o que se passa em Portugal e o que acontece na Suíça, ou na Bélgica, ou na Holanda, porque as discrepâncias financeiras e de recursos são de tal ordem que aqui há um impedimento material de pôr em prática uma política pedagógica do mesmo género, mesmo que se quisesse; porque eu acho que também não se quer, na verdade. Na maior parte dos casos e dos corpos docentes há uma certa resistência à mudança dos currículos, que se cristalizaram há muito tempo e que são completamente contrários à cultura do estúdio, que é de uma natureza extremamente dinâmica, com a capacidade do aluno poder construir o seu próprio currículo e de as coisas poderem estar sempre a mudar. O estúdio é uma coisa muito feita, por exemplo, para professores convidados, que é uma figura que tem cada vez menos condições de existir aqui. Ou então é imediatamente pervertida e, em vez de ficar o tempo que é normal, um professor que foi convidado para ficar dois anos fica cinco. E, portanto, esta ideia de uma certa mobilidade – de conteúdos e de visões – não colhe muitas possibilidades de ser efectivada aqui. Eu tenho, até um certo ponto, uma visão um pouco negativa do ensino da Arquitectura em Portugal, com uma ou duas excepções, por causa destas coisas. Embora, depois também haja, de facto, um grande voluntarismo, uma grande entrega e uma grande dedicação, eu acho que há qualquer coisa errada na razão pela qual nós temos de fazer esse esforço suplementar para dar resposta aos alunos. Há um problema que vem antes, que é do próprio sistema.

Talvez possamos aproveitar agora para entrar no âmbito específico da arquitectura dos Barbas Lopes, na sua posição em Arquitectura. A ideia com que ficamos é que o Diogo domina bem as questões da Teoria e da História, tendo um conhecimento bastante abrangente. Até que ponto é que a História é uma ferramenta, consciente ou não, do fazer do projecto?

Eu penso que o que somos e aquilo que fazemos é sempre o resultado das circunstâncias em que nos encontramos. A verdade é que o arranque do escritório coincidiu também com o arranque da minha pesquisa de doutoramento em Zurique, na ETH. Sendo que essa pesquisa incidiu sobre o Aldo Rossi, um arquitecto que tinha também uma relação operativa com a História. Com isto não quero aqui dizer que há qualquer tipo de réplica ou efeito mimético, mas tanto a Patrícia como eu já tínhamos essa relação natural e orgânica com o repositório da Arquitectura. Uma coisa que todos nós fazemos…

Talvez fosse pertinente aproveitar para perguntar o porquê da decisão de estudar em específico Aldo Rossi?

Na altura começou por ser uma vontade de estudar os anos 70, a arquitectura nos anos 70. E até que ponto alguma da produção arquitectónica desse período teria sido afectada por circunstâncias externas à disciplina, nomeadamente sociais, económicas e políticas. Rapidamente, o Aldo Rossi ganhou uma centralidade nessas primeiras hipóteses, ou especulações, sobre o que poderia ser o projecto de tese, e com o tempo a questão foi afunilando para aí, até ter aquela clareza um pouco mecanicista de ter um caso de estudo, uma personagem. Depois, obviamente, para além do conhecimento que já tinha, comecei a tomar uma consciência mais densa da riqueza conceptual e humana, mas também autoral, da mesma. Uma das decisões que é importante quando se faz um doutoramento é ter alguma convicção de que não nos vamos fartar do tema que estamos a tratar, e isso também pesou. Portanto, voltando atrás, nós já tínhamos de facto, esta relação natural de ir pescar, como vocês provavelmente também o fazem, à história da arquitectura (ou melhor, a alguma história da arquitectura) para que isso pudesse ser um suporte para o desenho de projecto. Era natural em nós, mas entre o início do escritório e hoje foi preciso um grande tempo de maturação para haver finalmente uma série de automatismos entre nós: primeiro entre mim e a Patrícia, depois entre nós e o resto dos colaboradores. Foi preciso, por assim dizer, limar muitas arestas em relação a isso. De facto, eu penso que houve um efeito de alguma reciprocidade com a pesquisa para o doutoramento, que não foi apenas sobre o Rossi, mas sobre uma data de outras coisas. Aliás, um dos interesses do Rossi como caso de estudo é ser um assunto que depois abre portas para dezenas ou centenas de assuntos. Como os casos do Souto de Moura ou dos Coop Himmelblau, de que falávamos há pouco, é um caso raro de alguém que falava de muitas coisas para além da Arquitectura, para explicar a sua arquitectura: filmes, livros, situações pelas quais tinha passado. Nem sempre este discurso era racional, nem sempre era inteligível, mas há um lado cativante nessa possibilidade. Mas se houve algum efeito recíproco mais profundo ou estruturante entre esta actividade teórica e a actividade prática, na maneira como é que se manifesta ou manifestou a nível da relação entre História e Projecto, foi porque justamente no caso do Rossi ele tenta, de alguma forma, discutir instrumentos e conceitos que tornem a consciência da História uma coisa sempre activa e sempre operativa para aquilo que estamos a fazer hoje. Isso não se traduz necessariamente, nem no caso dele nem no nosso, em fazer frontões. Não é disto que estamos a falar, mas muito mais desta consciência de que há uma continuidade na disciplina, que vem de há muito tempo atrás, e que essa continuidade é garantida por certos valores associados à disciplina que não mudam, ou mudam muito pouco. Isso também acabou por ser um processo de educação, para mim e para nós no escritório. A possibilidade de nos formarmos e de ficarmos mais alerta para estas coisas que não mudam, a estas invariáveis, a estes elementos, e compreender como é que eles podem ser transportados para um problema contemporâneo. É aí que, para além de questões de método, eu acho que quanto mais medirmos o conhecimento sobre história da arquitectura – e agora penso muito em termos de autores, casos de estudo, etc. – maior é o atlas de soluções que temos na cabeça. De facto, há sempre esta consciência, estamos sempre a dizer e a repetir a nós próprios que ainda não conhecemos quase nada, ainda conhecemos pouco.

Olhando para as obras que estão disponíveis para consulta no vosso site, reparamos que o modo como vocês lidam com a encomenda – seja uma reabilitação de um apartamento, um teatro ou uma casa de raiz – faz com que haja uma resposta que não é à partida burocrática; isto é, que não passa por “arrumar” o programa, ou focar-se num problema construtivo que há que resolver. Há algo mais, sendo aí que a obra encontra a sua poética própria. Parece fazer-lhe sentido isto?

Eu espero que isso seja assim, aliás, fico satisfeito que o trabalho promova essa leitura. Penso que não foi feita nenhuma operação de prestidigitação. Quando montamos o site, montamo-lo obviamente como uma espécie de retrospectiva do nosso trabalho, de portfólio do mesmo. Houve um esforço que fizemos não para criar uma espécie de ponto zero imaginário, ou fictício, ou aplicar uma cosmética e criar uma imagem falsa das coisas. Houve sobretudo um esforço para as ir decantando e encontrando regras constantes nas obras: ao nível da representação, ao nível da grafia, ao nível da sua explicação. Para transfigurarmos um pouco a maneira como olhamos, como se olha para aquelas obras e para construir uma unidade com as mesmas. Portanto, havia ali um projecto. O próprio site era um projecto, nesse sentido. O projecto de uma unidade que era preciso fazer. É um raciocínio instrumental que também assiste, por assim dizer, a uma série de sites de outros escritórios. O próprio raciocínio de projecto do site também não é burocrático. Nesse aspecto, eu penso que o teatro Thalia é também um projecto de charneira. Há coisas para trás, em que talvez já tivéssemos uma série de intuições, sobretudo com aspectos que têm que ver com o modo como através de efeitos elementares da arquitectura – matéricos, cromáticos – podemos estabelecer pontes com coisas mais imateriais, como por exemplo as referências culturais ou as referências históricas. O uso da cor, de certos materiais ou acabamentos é uma força de fazermos uma citação algo subtil. Que não será evidente para todos, mas para alguns. E para os que não percebem, aquilo terá outro valor, para uma memória histórica que nós achamos interessante associar a esse projecto. Mas o momento em que nós temos a possibilidade de fazer convergir essas intuições numa outra escala, com uma outra consequência e com outro risco, é no teatro Thalia. Até porque aí muitas dessas coisas se tornam explícitas, há uma relação explícita com a história. Nesse aspecto, o Thalia foi simultaneamente uma charneira e uma âncora para nós fixarmos com mais precisão quais eram esse valores e essa poética, ou certos motivos que nós, desde então, procuramos.

Ou seja, a ideia é testar essas intuições nos próximos projectos, mudando eventualmente de escala (ou não).

No fundo para nós nem pode ser de outra forma. Pelo menos por agora, eu e a Patrícia não nos vemos a ser engolidos por uma situação em que percamos totalmente o controlo do processo de projecto e do processo de encomenda, a um ponto tal em que nada disto subsiste.

Isso leva-nos a uma questão importante, que contávamos fazer mais à frente. Esta poética de que temos falado parece-nos só poder acontecer porque existe uma sensibilidade em relação ao programa e à escala em que se está a trabalhar, que permite dar resposta a isso. A pergunta é: quando se aumenta de escala, quando a dimensão do programa aumenta, como é que se consegue manter essa sensibilidade que, mostra-nos o passado mais ou menos recente, tende a desaparecer em alguns ateliers? Pensamos, por exemplo, nos Herzog & de Meuron, ou nos OMA, cujas obras iniciais demonstram qualidades que se parecem ter perdido em experimentalismos vazios.

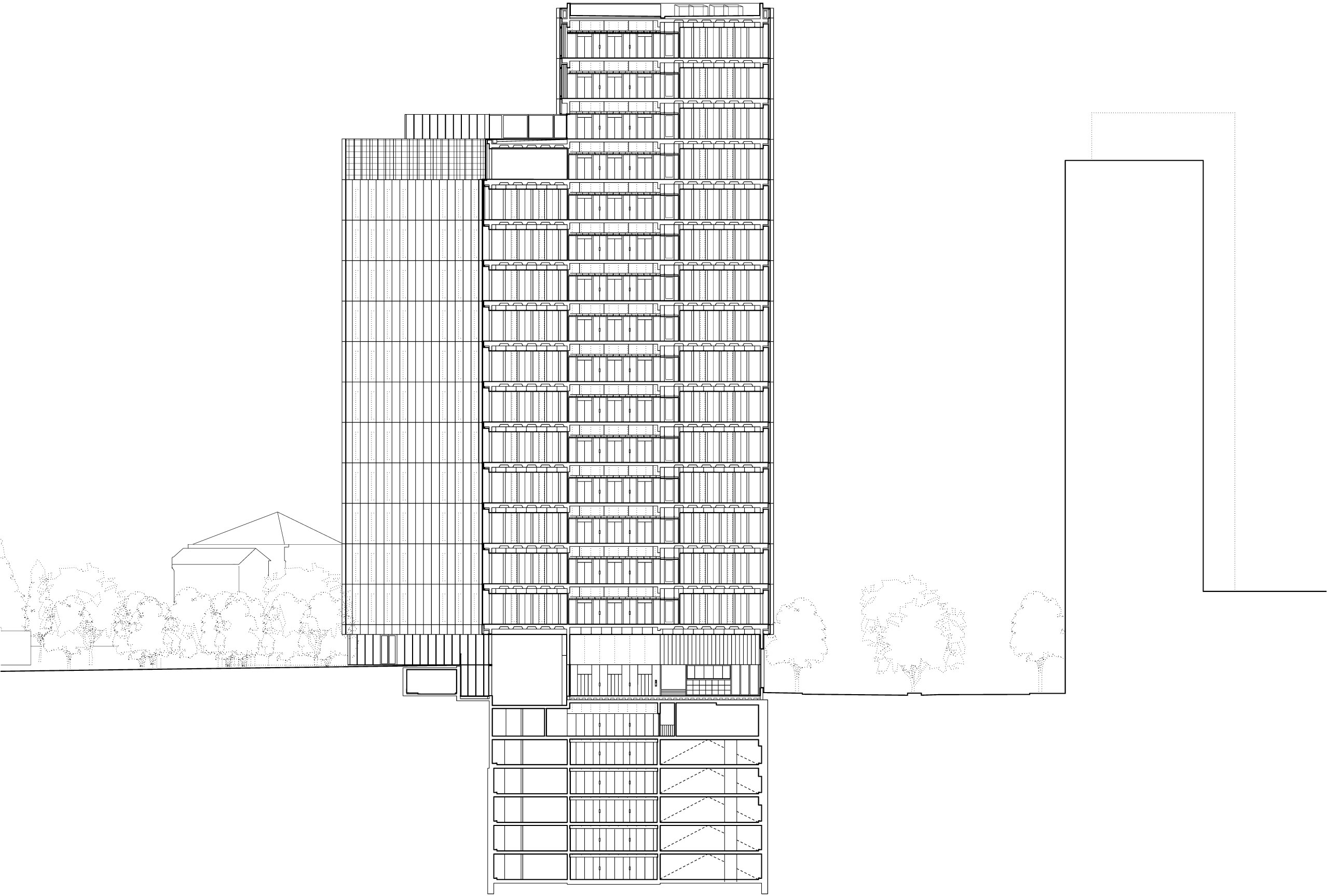

Também são processos extremamente longos e excepcionais os desses escritórios, quer um quer o outro, ainda que totalmente diversos. Penso que, se calhar, o caso dos Herzog & de Meuron seja o caso mais próximo ou mais premente para o problema que estão a colocar, no sentido em que o seu ponto de partida é, de facto, uma certa artesania da arquitectura. Mas volto a repetir, são muitos anos, esses escritórios não têm ainda um termo de comparação. No caso deles é obviamente um projecto de grande ambição e, a dada altura, o projecto é ele próprio o da a construção do atelier e da sua estrutura. Passaram dos 8 ou 10 colaboradores para os 200. Aí já está uma resposta. Se calhar, se o teu escritório tem 8, 10 ou 20 pessoas, no máximo, há uma larga probabilidade de estar automaticamente apartado ou afastado de uma encomenda de uma certa escala. Porque cada vez mais vai parar ao grande escritório. Em relação ao aumento de escala podemos falar, porque estamos neste momento a atravessar uma situação dessas lá no escritório. Uma obra que é substancialmente maior do que a maior obra que tínhamos feito até aqui, o Thalia. Isto é, o Thalia é uma obra relativamente reduzida em termos de metros quadrados, ainda que depois tenha uma certa cubicagem que lhe confere alguma monumentalidade. Estamos a lidar com isso [o aumento de escala do escritório] e eu acho que foi uma improbabilidade, no melhor dos sentidos, criada por entidades públicas que organizaram um concurso por convite em que, de alguma forma, influenciaram o promotor a escolher um certo perfil de escritórios que não escolheria em condições normais – nas quais teria provavelmente escolhido escritórios mais comerciais. Ganhamos esse concurso: uma torre com quase 20 andares. Em relação à questão de como se mantém a poética a esse nível, eu acho que temos de ser completamente estritos em relação ao que é o nosso trabalho. E agora vou contrariar um pouco algumas das coisas que disse até agora. Ou seja, chega-se a essa escala e a poética existe quando existe uma espécie de efeito secundário ou dano colateral de escolhas extremamente precisas ao nível da forma e do material. Acho que a coisa está toda concentrada nisso, cada vez mais me convenço disso. No caso do teatro Thalia era um pouco diferente, porque aquilo tinha uma carga tal de romantismo que seria preciso ser muito estúpido – e há quem o seja, porque aquilo tinha um projecto da Direcção Geral de Monumentos que fatiava o espaço em pisos – para não ser sensível a isso. Em relação a como é que essa ‘poética’ acontece, ou como é que ela pode ser preparada, eu acho que tem muito a ver com a forma como se vão recebendo as encomendas, de como elas nos chegam, ou que tipo de encomendas se tem. Não fizemos propriamente um juramento, mas de facto as obras que temos são as obras que temos. Isto é, evitámos uma série de encomendas, ou elas nunca vieram ter connosco, e isso também teve um contributo para essa tal qualidade poética, ainda que este seja um atributo bastante delicado de identificar em arquitectura.

Digamos então que esta ideia da poética em arquitectura é como que a consequência, ou dano colateral, da decisão da forma e dos materiais.

Certo. É isso. Obviamente que isso pressupõe uma escolha. Para já pressupõe a capacidade de escolher certos materiais e certas formas, ou de as levar avante, nesse sentido totalmente técnico de conseguirmos introduzir ‘aquela’ forma ou ‘aquele’ material. Claro que num processo de escolha das formas e dos materiais quanto mais tivermos implicitamente na nossa cabeça uma série de referências, ou até uma predisposição para certos efeitos estéticos, visuais ou espaciais…

Olhando para a depuração e para uma certa dimensão abstracta do teatro Thalia, é possível apontar nesse caso para alguma referência directa?

É necessário primeiro fazer uma pequena salvaguarda: há sempre a distinção entre referências a priori e a posteriori, o que depende da maneira como vamos vivendo o projecto. No caso das referências a priori, quase nem tivemos tempo para as ter, porque todo o processo de desenvolvimento do projecto foi extremamente rápido. De facto, a grande referência a priori era a própria ruína, aquela escora física. De uma forma bastante óbvia, entre a ruína ser como era e ter ao lado uma fachada neoclássica, pensamos sempre no Piranesi, como uma referência muito directa – não foi uma referência cultural construída. Mas a posteriori, enquanto estávamos a fazer o projecto e no início do acompanhamento de obra, fomos bastante influenciados pelo trabalho de Peter Märkli, visto que éramos o atelier de contacto local numa obra dele no Alentejo, obra essa que acabou por nunca se fazer. A influência aparece sobretudo na questão do uso e do jogo de materiais, ou pela maneira como se usam alguns materiais com uma certa dose de ironia ou ambiguidade, isto por serem materiais muito pobres, quase ‘rascas’, mas que pretendem ter uma leitura de luxo. Märkli tem este tipo de estratégias em relação ao uso dos materiais, algo que é um bocadinho desconcertante. Houve também alguma influência de um certo trânsito entre Portugal e a Suíça (Lisboa - Zurique), devido ao meu doutoramento. Depois, e respondendo com franqueza a essa pergunta, os pilares em aço inox e todo o processo de detalhe em serralharia da zona pavilhonar remetem-nos para Mies… também não somos modestos nas referências (risos). Enfim, há outras coisas que têm que ver com ‘autores de cabeceira’ e com a própria liberdade do programa, que foi um privilégio: Scarpa e Eduardo Souto Moura. Estas duas referências surgem também pela questão do património e do uso dos materiais. Além disso, e segundo uma leitura não pejorativa de algumas pessoas, o projecto tem um lado quase esquizofrénico, ao constituir-se em três corpos – três momentos muitos distintos entre si como estratégias tectónicas, formais e geométricos. O foyer neoclássico, onde não tínhamos nada a que nos agarrar, foi completamente reinventado por dentro, naquilo a que chamamos um “neo-neo-clássico”. Esta estratégia pode ser vista uma estratégia pós-moderna, com uma certa filiação ao Venturi e ao Asplund. Portanto, e voltando à pergunta, olhando para esta lista de referências, poder-se-ia dizer que são completamente incongruentes. Mas para nós não são. Para nós, não é incongruente, é possível gostar destas coisas todas ao mesmo tempo.

Isso estará relacionado com o facto de olharem para eles não de um ponto de vista objectual, mas a partir da História para retirar esses valores universais que se podem absorver de diferentes arquitectos, adaptando-os à nova circunstância. Cruzando uma conferência que vocês deram sobre teatros, onde o Thalia é exibido, com algumas leituras de Adolf Loos, podemos entender o resto da vossa obra também como um “teatro”. Nas palavras de Loos, “a casa é o palco para o teatro da família, um lugar onde as pessoas nascem, vivem e morrem; enquanto que uma obra de arte, um quadro, se apresenta a atenção critica como um objecto, a casa é entendida como um ambiente, como um palco.” Do vosso ponto vista, a casa é também entendida como um palco? Isto é, numa abordagem menos objectual e mais atmosférica, mais ligada aos modos de viver…

Tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta porque, ao contrário de muitos colegas, eu não entendo o programa da “casa” como o cerne ou centro da nossa produção. Apesar de termos uma série de exemplos de casas: apartamentos remodelados, a casa em Benavente (Casa ML)… Foram sempre encomendas intermitentes e que nunca constituíram um fio contínuo para que pudéssemos adensar com ele o que é que estamos a pensar em arquitectura. Dito isto, curiosamente, o “apartamento LA” (aquele que tem uns papéis de parede pretos e uns tectos coloridos) era uma peça que quando foi feita tinha imenso em vista os ambientes domésticos e as estratégias tectónicas dos interiores do Loos. Aquela grande discrepância entre o exterior e o interior das casas dele, ou qual é a face pública que as casas devem apresentar, protegendo uma espécie de ambiente interior que alojava dentro de si outro tipo de atmosferas. De facto, aí foi claro: lembro-me que tínhamos esse horizonte, essa referência do Loos no limite da nostalgia. Ao fazer isso havia a intenção de criar um modus operandi, que depois se estendeu ao Thalia. Isto a nós interessa-nos e acho que é muito particular, e tem a ver com a ideia de que a arquitectura é capaz de instituir uma temporalidade ambígua. Isto é, não percebemos muito bem se isto foi feito agora, antes, ou até ter um lado futurante, e como é que se produz isso sem se cair no erro, que é algo que nós não desejamos, de se tornar pura e simplesmente um pastiche.

Esse interesse do atelier, diríamos que é algo que não nasce à partida na vossa prática…

Não, também estou aqui em conversa a tomar consciência de algumas coisas. De facto há uma série de interesses e temas que acabam por ser fixados em certas obras. Claramente essa obra [apartamento LA] foi importante para o curso futuro do escritório na procura da mesma estratégia para outros casos.

O lado “cénico” que mencionamos anteriormente remete-nos também para o projecto do vosso próprio escritório, subdividido com recurso a cortinas, uma obra que não aparece no site. Há alguma razão para esta ocultação?

Não, não há razão nenhuma, já a tivemos e teve a ver com a triagem ao site que fizemos agora há pouco tempo. Seria até interessante tê-lo lá. É o espaço do nosso escritório e é um projecto que apresentamos em relação ao tema do primado da forma, no sentido em que o lote é um triângulo rectângulo, uma coisa bastante improvável e inesperada, em que o espaço vai afunilado até um ponto específico. De alguma forma, é o nosso primeiro projecto. Usamos aquela cortina para podermos conviver num perímetro interior em que há um espaço de trabalho mais controlado, onde a luz tem uma certa qualidade, assim como as paredes têxteis. Depois as coisas em volta da cortina têm um lado bastante mais informal e duro, porque ainda ficaram imensos vestígios da oficina que lá funcionou. Isto tem mais uma vez a ver com a forma como fomos fixando uma política de materiais. Ou seja, a escolha por materiais amovíveis, materiais mais ligeiros que pudessem criar divisões ou certos ambientes de uma forma mais leve. Na verdade, este tema continuou como um work in progress, uma espécie de bricolage, porque quando tivemos de tapar uma parte do escritório fizemos um tapume com tábuas de cofragem de velatura amarela, e depois ainda desenhamos um canto com painéis de cortiça e umas cortinas dos anos 70… O que também é um tema: o de ir procurar décadas e paradigmas de gosto que não estão instituídos, ou que até são vistos com maus olhos e, de repente, voltar a ver nessas coisas uma possibilidade de invenção. Com isto, eu diria que há também um raciocínio um bocado estratégico: às vezes, para ganhares território e para cativares a atenção do olhar de uma pessoa – tendo em conta o excesso de informação de que falamos anteriormente – tens de criar uma espécie de irritação, algo que saia completamente fora do baralho. Isso acontece no Thalia algumas vezes no uso de materiais mais pobres, ou no seu uso em sítios mais ou menos inesperados. Na minha opinião, isso continua a ser uma coisa que os Herzog e de Meuron nos ensinaram, essa alquimia dos materiais. Isto quer dizer que hoje em dia, em relação aos nossos projectos ou às imagens que produzimos, nós ficamos um bocado com a fama (num círculo próximo de colegas e amigos) de andar a “pilhar” e a fazer coisas que se parecem vagamente com ambientes ou construções dos anos 60 e 70. E isso é algo que me interessa.

Não ofende…

Não só não ofende como há uma possibilidade de invenção. Uma possibilidade de invenção da nossa parte, que mais ninguém está a fazer, o que tem o seu lado táctico. Mas também uma possibilidade de invenção em quem vê, porque já não está habituado a ver aquelas coisas e portanto está a ver de novo. Essa estratégia agrada-nos. Por exemplo, nesse projecto grande que estamos agora a fazer numa das principais avenidas de Lisboa, a dada altura aquilo tinha que ter uma relação mental e formal com outros edifícios nessa mesma avenida, mas a verdade é que esses edifícios eram doutra época (anos 60 e 70). Aí, ou tu estás disponível para dialogar com essa linguagem estabelecida, ou se fazes outra coisa aparentemente mais contemporânea, mais de acordo com o cânone de uma ‘arquitectura branca’, seja o que for (e não quer dizer que não seja possível e até mais explícito), acabas por fazer algo que, por vezes, pode ficar ainda mais descontextualizado.

Então a introdução dessa estranheza na obra passa a ser algo intencional?

Totalmente intencional. Ou seja, nós fomos ganhando consciência dessa estranheza e quanto mais consciência temos mais intencional é. Agora mais no campo da provocação, porque não pensamos a coisa assim, mas a verdade é que viemos a descobrir através do técnico que nos acompanhou nessa matéria que o vidro espelhado no corpo baixo do Thalia é o mesmo vidro espelhado do Shopping Amoreiras do Tomás Taveira. Às vezes temos algum gosto em dizer isto… (risos)

Há sempre a possibilidade de utilizar bem um material (risos). Mudando um pouco de direcção, na “casa ML” vemos algumas referências que nos interessam, embora não saibamos se conscientes ou discerníveis só a posteriori, como estávamos a falar. Nomeadamente a Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi ou a casa em Cap Ferret, dos Lacaton Vassal…

Em relação à primeira não estão nada enganados. Quanto aos Lacaton Vassal, não estavam sobre a “mesa”, embora seja muito lisonjeiro porque também é um projecto do qual gostamos muito. Mas havia, de facto, toda uma ideia de arquitectura doméstica brasileira -da Lina Bo Bardi, do Mendes da Rocha…- que estava muito presente. Ao mesmo tempo, também havia um aspecto técnico simples que aparentemente resolvia o problema daquela casa: o uso do betão simultaneamente como estrutura e acabamento. Uma coisa que de alguma forma volta a acontecer depois no Thalia. Aquela casa localiza-se numa zona a sul de Lisboa e do Tejo, em Benavente, que foi uma zona onde durante um determinado período houve imensa procura de lotes para construção, sendo que depois o paradigma dessa construção era a réplica de uma qualquer casa portuguesa. Então há ali umas quantas “casas de arquitectos”, isto é, casas em que se sente o assumir de uma certa autoria que se expressa na configuração física da mesma, e isto também dá conta desta situação sempre ligeiramente dramática de como o arquitecto contemporâneo é visto, em particular na nossa sociedade: uma excepção, num campo totalmente preenchido de outras coisas. Tem este lado heróico e patético ao mesmo tempo.

Talvez heróico do ponto de vista dos arquitectos, que vêem e valorizam, e quase patético do ponto de vista da sociedade, que vê aquilo como algo estranho.

Sim, exacto. Naquele caso, esse tributo à arquitectura doméstica brasileira mais ‘heróica’ da Lina Bo Bardi ou do Mendes da Rocha é também um tributo a uma certa ideia de modernidade, que está completamente subscrita pelo facto da casa estar levantada do chão, sobre pilotis, o que é uma experiência bastante contra-natura, bastante estranha, confesso: a ideia de viver numa casa levantada do chão. Portanto, também foi preciso fazer a obra para perceber isso… Se quiserem, essa obra tem que ver com duas questões fundamentais: um programa tectónico e os problemas de percepção. Quanto ao programa tectónico, está relacionado com o uso do betão, e depois com a tentativa de resolver tudo o resto com elementos fixos ou deslizantes (como o são as cortinas), mas sempre planos montados em junta seca. Havia, portanto, uma ideia de como programar e organizar o processo de construção daquele edifício. Quanto aos problemas de percepção, a questão era como encenar e conseguir certos efeitos de transparência e profundidade ao longo do interior da casa (que se organiza num só piso), o que era também pegar noutro tema da modernidade e que culminava num jogo de grandes reflexos.

No fundo, essa separação entre estrutura e planos mais “leves” que compartimentam e constroem o espaço é também uma ideia moderna. E de onde vem o nome “casa ML”?

Exacto. A casa é essa espécie de tributo a um legado moderno. [Quanto ao nome] isso foi uma codificação que nós usámos para todos os projectos e que tem a ver com as iniciais dos sítios ou dos clientes. Apenas isso.

Perguntamos isto porque essa codificação dá algumas pistas em relação à abordagem dos autores ao projecto. Em boa verdade, depois de uma análise mais ou menos profunda da obra de alguns arquitectos que acompanhamos, percebemos que existem dois tipos predominantes de nomeação das casas: umas que se ligam à localização e outras que utilizam o nome do cliente. E isso pode indicar ou uma aproximação mais ligada ao contexto, ou ao programa e às preferências do cliente. O que pesa mais, o sítio e a ideia que têm do projecto naquele lugar ou a relação que se estabelece com o futuro habitante e o seu programa?

No nosso caso, acho que isso não é muito importante. Nós queríamos ter um sistema de codificação que na maior parte dos casos remetesse mais para o lugar do que para o cliente ou qualquer outra coisa, mas sobretudo queríamos que esse código se resolvesse com letras iniciais. Não há nada de muito complexo em relação a isso, embora no que diz respeito ao site e à forma como ele expõe o nosso portfólio, acho que tenha havido algumas decisões mais estratégicas. Por exemplo, não pôr o projecto do nosso atelier foi uma coisa que foi decidida. Tínhamo-lo antes, depois deixámos de o ter, mas na verdade até poderíamos tê-lo agora, no sentido em que é possível construir uma narrativa à volta dele, que é o que nos interessa como elemento agregador. Há obras que são sempre faladas com uma narrativa à volta delas, como o caso do Thalia. O edifício, ou a pré-existência, transporta essa narrativa. Nesse caso, não li nenhum artigo que fosse só exclusivamente sobre uma entidade técnica ou matérica, trazia sempre outras coisas. Isso também é uma espécie de tendência que esperamos que se mantenha mas não sabemos se se vai manter… Esta ideia de que as coisas têm uma narrativa, uma forma de falar sobre as coisas, ou a ideia de pôr as pessoas a olhar para elas de uma certa maneira, esperamos que seja suficientemente recíproca para que haja um certo ponto em que os próprios projectos têm embebidos em si essa vocação.

E no processo do fazer-se projecto no vosso escritório, na relação com os colaboradores, qual é o peso do desenho à mão, da maquete e do desenho a computador ou de outros meios digitais?

Prioritariamente, utilizamos o desenho à mão e o desenho a computador. Temos obviamente executado maquetes, mas por uma questão de gestão de recursos somos mais parcimoniosos quanto às mesmas. Ou seja, elas não são o método nativo da forma como fazemos arquitectura. Mas o desenho à mão é, e a consulta de livros e a oralidade também. Isso é muito importante, o desenhar pela forma como se fala, ou do que se fala.

Por fim, interessa-nos saber: como professor de projecto, o que é que pretende alcançar com os alunos, e o que é que lhes pretende transmitir?

Há uma espécie de código de honra que temos de salvaguardar que é um canal de comunicação entre o aluno e o professor. Ou seja, devemos garantir que o aluno reconhece no seu interlocutor o emissor de uma informação que lhe é útil, que aquilo faça sentido para ele. Isto é algo extensível a qualquer professor, não necessariamente de arquitectura. De resto, eu acho que há uma partilha de conhecimento entre professor e aluno que acontece no desenho, no tomar o desenho à mão ou desenho rigoroso como uma base de conversa e base de um processo que está em construção e que deve ser o mais decantado possível. Em complemento há uma informação adicional, tais como as publicações técnicas sobre autores ou outros aspectos. A ideia é que estes dois trabalhos paralelos possam incutir, antes de mais, um estado de entusiasmo e de posse intelectual sobre o trabalho, o trabalho é deles. Obviamente que é um trabalho que está sujeito a escrutínio, mas é sobretudo qualquer coisa com um certo sentido de pertença…

Uma tomada de posição…

Exactamente, uma certa tomada de posição, de orgulho, até ao ponto em que o aluno se emancipa e “defende a sua dama”.

…O querer que o projecto seja do aluno e não do professor.

Exactamente. Depois, em complemento com isso, existe uma coisa mais complicada, vagamente quixotesca, que é transmitir ao aluno a questão da extensão e do espectro da disciplina, ou da grandeza da mesma. Mostrar- lhe como essa grandeza se faz de coisas muito variadas mas todas elas extremamente precisas, ainda que fruto da nossa imaginação. Acho que um professor deve ser sempre alguém que persuade o aluno nesse sentido.

Esta conversa com Diogo Seixas Lopes foi realizada em 2014 no âmbito do projecto editorial (com)posições: delineado e orientado por João Paupério, Jorge Correia & Maria Rebelo, enquanto ainda estudantes na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Após uma série de entrevistas, o projecto viu-se suspenso pela necessidade que os seus editores sentiram, em períodos distintos, de ‘exortar ao exílio’ e ‘exportar mão-de-obra’. No entanto, por ocasião do lançamento do livro “Arquivo: Diogo Seixas Lopes”, publicado pela Dafne Editora, achou-se pertinente resgatar da lembrança essa voz para registar e partilhar palavras que reverberaram encarceradas, até hoje, na memória dos entrevistadores. Desse modo, encontrou-se uma oportunidade de homenagear não só o vasto contributo que Diogo Seixas Lopes deixou à cultura e à arquitectura portuguesas, como todas aquelas e aqueles que com ele o construiram e lhe dão continuidade. Em particular à Patrícia Barbas, convidada à época a partilhar o espaço desta conversa, que teve a amabilidade de reler, rever e permitir a publicação póstuma deste encontro, assim como de agilizar a permissão para utilizar desenhos produzidos pelo gabinete Barbas Lopes e das imagens do fotógrafo Nuno Cera.